「うちわ工房 和」が生まれた話

三平和子は、昭和7年、東京浅草で生まれました。戦時中は山形県上山市に疎開、そこで両親が亡くなったために、昭和21年、兄弟姉妹とともに「房州のおじさん」に引き取られました。

その「房州のおじさん」は丸山一郎。丸山一郎商店(松葉屋)として団扇屋を営んでいましたので、和子はそこで団扇作りを学びました。

当時の館山市船形・那古、富浦町(現南房総市)は房州団扇の一大産地、老舗の松根屋本店をはじめとし、たくさんの団扇屋があり、女の子が団扇の仕事に就くことは当たり前の時代でした。

学ぶというと手取り足取り教えてもらったように聞こえますが、昔はそんな丁寧なことはしてくれません。ベテランの職人たちに混じり、即実践。道具一式を与えられ、実際の仕事をしながら、団扇貼りの技術を身に付けていきました。

また、和子は生来好奇心旺盛。当時は女の職人の仕事は「貼り」か「へり」がほとんどでしたが、あれもやってみたい、これもやってみたいと、男の職人たちの仕事に手を出して、いろいろな技術を身に付けていきました。

唯一の後悔は骨作りの技術を身に付けなかったこと。当時はベテランの職人がたくさんいたので、そこまでやる必要がなかったそうです。

昭和34年に結婚して、和子は団扇の仕事場から少し遠ざかります。でも、団扇貼りの仕事は好きで、腕も良かったのでしょう、主婦になってからも、実家となった丸山一郎商店から仕事の依頼が続き、春から初夏はけっこう忙しい毎日でした。

平成20年、大きな出来事がありました。丸山一郎商店の2代目となっていた和子の弟、忠弘が66歳で急逝してしまったのです。忠弘には子どもがいませんでしたから、跡をとるものもなく、丸山一郎商店は閉店することになりました。

閉店に同意はしたものの、このまま団扇作りをスパッとやめてしまうのは惜しい、悔しい気もしていた和子。昔からの仕事仲間・友達だった女職人たちが、70歳を超えてはいますが、まだまだ元気で、腕も確かなのですから。

「団扇、続けたいんだけど、どうかね?」

「かんちゃん(和子のこと)がやるなら、やるよ。」

あれこれ悩みましたが、仲間のこんな声に背中を押され、和子は76歳で「うちわ工房 和」を立ち上げ、今日に至っています。

職人たちも80歳を超えましたが、みんな元気。3年前から「団扇貼りをやりたい」という若い職人も参入してくれて、団扇作りを続けているところです。

聞き覚えあれこれ ~船形の団扇産業と丸山一郎のこと~

七輪で煮炊きしていた時代は、火をおこすための団扇は生活必需品。もちろん扇風機もエアコンもない時代ですから、凉をとるのにも団扇は大活躍でした。

以下は、昭和30年~40年代、子どもの頃に周囲の大人たちから聞いた話をつなぎ合わせたものです。今となっては事実か否か確かめようもありませんが、いずれ消えてしまうであろう話なので、とりあえず書き残そうと思います。 (文責 和子長女)

大正時代、東京日本橋にはたくさんの団扇問屋がありました。和子の叔父、丸山一郎は、小学校を終えるとすぐに堀江町の「松根屋本店」という大きな団扇問屋の丁稚となります。

一郎の父親は、浮世絵の摺師だったそうで、我が家の倉庫に団扇の地紙を摺った版木がいくつも残っていますから、もしかしたら一郎の父親は松根屋総本店の地紙を摺っていて、そんな関係で一郎が丁稚に入ったのかもしれません。

一郎が丁稚の仕事をひと通り覚えた頃、大事件が起こります。関東大震災です。

幸いにして店主一家と従業員は全員無事でしたが、東京は大混乱で、店の再建もいつになるのか見通しがつかないありさま……。そこで、松根屋本店の当主、横山寅吉は、予てから考えていた移転計画を実行に移します。

「房州の別荘に店ごと移転し、そこを本拠地とする!」

鶴の一声で、従業員たちは家財道具と商売の道具一式をたくさんの大八車に積み込んで一路房州を目指します。徒歩で……。

一郎は、こう回想しています。

「東京から歩いて来たと言うとみんなびっくりするけれど、震災後はみんな歩いていた。東京生まれの東京育ちだったから海を見ながら歩くのは楽しかったけど、震災の後だからトンネルは怖かったよ。」

2日間歩いて、無事房州に到着。

その別荘があったのが館山市船形で、現在の千葉銀行那古船形支店の裏手辺りです。

松根屋本店が本格的に営業を始めたことで、東京の職人たちも続々と移転してきて、これまで漁業と団扇竹の生産が主流だった海辺の町が、本格的な団扇作りの町に生まれ変わっていきます。

「団扇作りは漁師のおかみさんたちの手内職として盛んになった。」とよく言われますが、漁師のおかみさんたちは、旦那たちが漁から帰って来ると浜まで行って船を上げたり魚を担いだりしなければなりませんから、勤めに出ることは難しい。空いた時間に家で手を動かして現金収入が得られる団扇貼りや竹を割いたり編んだりする手内職は、たいそうありがたいものでした。

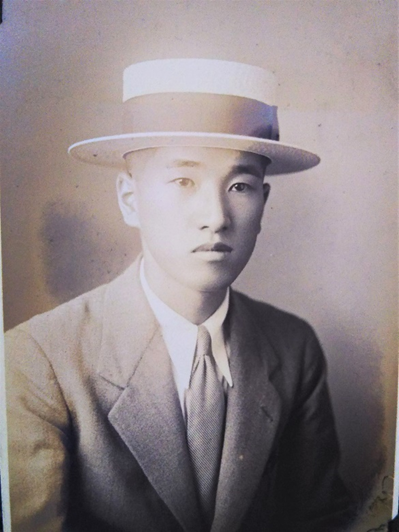

こんな写真も残っています。おそらく戦前、松根屋本店は、東京に販売所を設けていたのでしょう。ウインドウをよく見ると、平柄も大和も並んでいます。

一郎は、松根屋本店で丁稚、手代、番頭と勤め上げた後、松葉屋・丸山一郎商店を開店します。

残念ながら、一郎の開店がいつだったのか定かではありません。「戦後だろうよ。」という人もいれば、「戦前からだよ。」という人もいます。また、松葉屋から丸山一郎商店という店名に変更した理由もよくわかっていません。

全盛を誇った船形の団扇産業も、昭和の高度成長時代には陰りが現れます。扇風機やクーラー、ガスコンロの普及により、生活必需品としての団扇の需要が激減するからです。 また、社会全体の給与体系が時給制に変わりつつあり、人件費が高騰。団扇屋に通い出来高で稼いできた女職人や内職のおかみさんたちが、団扇の仕事をやめてパートに出始めます。

完全分業制の大量生産で利益を上げてきた団扇屋は、経営の転換を迫られました。松根屋本店は、閉店の道を選びます。一郎は、サインペン工場の下請けやカレンダー印刷などの副業を取り入れ、なんとか経営を維持していきますが、店の規模は縮小されました。

昭和40年代の後半から、団扇の需要に変化が訪れます。生活必需品ではなく、伝統工芸品として価値が認められていくのです。浴衣扡などの布を貼った大型団扇が好まれ、少しずつですが注文も増えていきました。

しかし、昭和51年、一郎は66歳で、病のためこの世を去ります。

思えば、房州の団扇産業と共に生き、盛衰を見つめた一生でした。

丸山 一郎

明治42年、東京(現在の台東区入谷)で 生まれる。 酉年。

実直で誠実、それでいて洒脱。元禄から続いた江戸っ子だけど、自慢は一切しない。

野暮なことが大嫌いで、喧嘩も嫌い。

趣味は、清元と謡、謡は観世流。

昭和の時代でも、松根屋本店に年始に行くときは黒紋付きに袴に白足袋。

毎日夕方5時に仕事から上がると、自分で薪を割って風呂を焚き、6時入浴、風呂はとびきり熱い湯にしか入らず、終われば夕食。夕食後は、巨人戦を視るか、謡をさらうか、あるいは読書。そして就寝。

東京江戸博物館に飾っておきたいような人だったけれど、66歳で他界。

「惜しい人を亡くした」、焼香に来た人、 誰もが言った。